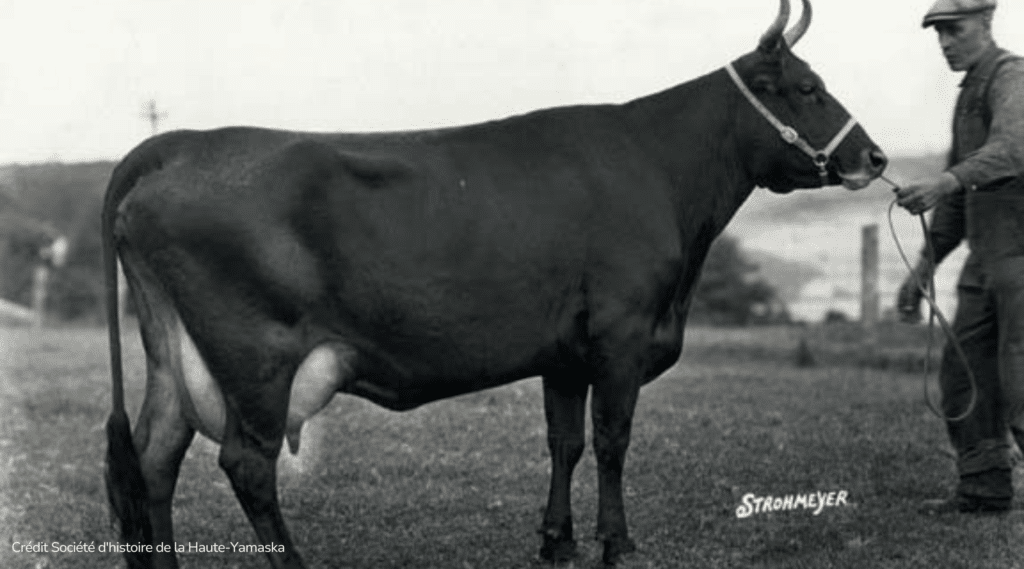

Établissement d’une race dominante en Nouvelle-France

Au cours des deux siècles suivants, la France fera traverser l’océan Atlantique à de nombreux animaux pour soutenir les colons de la Nouvelle-France. La reproduction entre les individus, en excluant les autres races de bovins, a permis aux vaches Canadiennes de devenir dominantes au sein du cheptel de la colonie française. Cette domination était telle qu’au début du XIXᵉ siècle, la totalité du bétail canadien était encore exempt de tout apport de sang étranger.

Une vache pour affronter les conditions difficiles d’antan

À l’époque, les conditions de vie étaient bien plus rudes qu’aujourd’hui, tant pour les humains que pour les animaux. Pour survivre, il était essentiel que les animaux possèdent des caractéristiques de rusticité exceptionnelle. La survie des colons et de leurs bêtes en dépendait directement, car seules les plus robustes pouvaient s’adapter aux rigueurs du climat et aux ressources limitées.

Une sélection naturelle

Cette sélection naturelle a d’ailleurs contribué à l’émergence d’une vache adaptée au climat canadien, marqué par des hivers rigoureux et des étés chauds. La vache Canadienne pouvait prospérer même lorsque les ressources alimentaires étaient limitées. Là où d’autres races auraient souffert de malnutrition, la Canadienne parvenait à bien s’adapter et à survivre.

Une histoire qui se répète

Tout comme la poule Chantecler, la vache Canadienne a été progressivement remplacée dans les élevages par des races plus productives, offrantune meilleure rentabilité. Par ailleurs, l’amélioration des conditions de vie des animaux a permis de privilégier des races moins rustiques, rendant la Canadienne moins indispensable.

Une vache pour les remplacer toutes

La vache Canadienne produit en moyenne 5 992 kg de lait par année, contre 11 253 kg pour la vache Holstein. Le choix de race s’est donc avéré naturel pour les producteurs laitiers. Toutefois, le lait de la vache Canadienne est légèrement plus riche, avec une teneur moyenne de 4,26 % en matières grasses et de 3,59 % en protéines, contre 4,08 % et 3,32 % pour le lait de la Holstein. Aujourd’hui, l cheptel de vaches Canadiennes compte environ 1 200 têtes, dont 300 animaux de race pure. En 2023, seulement 188 vaches Canadiennes étaient enregistrées, comparativement à 265 239 vaches Holstein. Au fil des ans, la vache Holstein a largement supplanté la vache Canadienne dans les fermes laitières.

Un fromage distinctif

Comme le lait de la vache Canadienne est plus gras et plus protéiné que celui de la Holstein, ce lait est plus attrayant pour la fabrication fromagère. Selon le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le lait de cette race ancienne se distingue notamment par sa teneur en caséine, une protéine essentielle pour transformer le lait en fromage. Aussi la texture et l’apparence distinctives des fromages issus de lait de vaches Canadiennes s’explique par l’utilisation de lait entier non standardisé pour leur production. Depuis 2016, le fromage de vache de régie par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.

Un avenir pour une race du passé ?

Malgré une réduction drastique du nombre de vaches Canadiennes, cette race conserve une petite place dans nos campagnes. Plusieurs producteurs laitiers gardent des vaches Canadiennes au sein de leur troupeau dans un effort de préserver la race. C’est d’ailleurs pour cette raison que la ferme biologique du Campus de La Pocatière continue d’en héberger.

Nous sommes là pour vous accompagner dans votre quête de connaissances

La formation Taille et maladies des onglons destinée aux producteurs laitiers et les membres de leur main-d’œuvre permet aux participants d’identifier les maladies du pied de la vache et tailler correctement les onglons.

Découvrez l’ensemble de nos formations en production animale.

Marianne Brière

Conseillère à la formation continue – Secteur animalier

Téléphone : 418 856-1110, poste 1306

marianne.briere@itaq.ca

LinkedIn

Références

- Allard, D., & D. Lapointe, G. (2012, mars). La Canadienne, plus de 400 ans d’histoire. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêcheries du Québec. https://www.agrireseau.net/bovinslaitiers/documents/CNversion%20Diane%2029mars%20GuyDL%202012%20_2_.pdf

- Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. (s. d.). Fromage de vache de race canadienne. Consulté 20 novembre 2024, à l’adresse https://cartv.gouv.qc.ca/appellations-et-termes-valorisants/appellations-reconnues/repertoire/fromage-de-vache-canadienne/

- Gouvernement du Canada. (2024, mai 9). Production moyenne de lait par race basée sur le contrôle laitier. https://agriculture.canada.ca/fr/secteur/production-animale/centre-canadien-information-laitiere/statistiques-informations-marches/genetique-animaux-laitiers/production-race

- Lachapelle, S. (2024, juin 17). Mission : Sauver la race Canadienne, une vache à la fois. La terre de chez nous. https://www.laterre.ca/actualites/patrimoine/mission-sauver-la-race-canadienne-une-vache-a-la-fois/

- Les Producteurs de lait du Québec. (s. d.). Quelles races de vaches sont à l’origine des fromages d’ici? Consulté 20 novembre 2024, à l’adresse https://www.fromagesdici.com/fr/tout-sur-les-fromages/quelles-races-de-vaches-sont-a-lorigine-des-fromages-dici

- Simard, J. (2021, juillet 12). La vache Canadienne : La seule race laitière développée en Amérique du Nord. La terre de chez nous. https://www.laterre.ca/chroniques/page-de-conseils/la-vache-canadienne-la-seule-race-laitiere-developpee-en-amerique-du-nord/